Né

en 1798, Auguste Comte entre à l'âge de 16 ans à

l'École Polytechnique. Il enseignera ensuite les mathématiques

tout en élaborant peu à peu sa doctrine personnelle, le

«positivisme ».

Né

en 1798, Auguste Comte entre à l'âge de 16 ans à

l'École Polytechnique. Il enseignera ensuite les mathématiques

tout en élaborant peu à peu sa doctrine personnelle, le

«positivisme ».

En 1826, il décide de développer sa propre philosophie dans un cours avant de montrer les premiers signes d'aliénation mentale, il interrompt ses travaux et son cours pendant deux ans. Il ne se consacre plus, dès lors, qu'à ses recherches.

De 1830 à 1842, il publie les six volumes de son Cours de philosophie positive. Selon lui, la seule expérience est celle des sens. Il déclare la «chose en soi» inaccessible et inconnaissable. Il rejette la notion de cause au profit de celle de loi et propose une classification des sciences dont l'ordre va du plus général au plus particulier, du plus abstrait au plus concret : mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie.

En 1844, il rencontre Clotilde de Vaux qui va influencer profondément sa pensée. Cet amour romanesque s'achève par la mort de Clotilde en 1846 et, dès lors, la philosophie d'Auguste Comte prend de plus en plus une coloration mystique.

En 1848, il perd et sa femme et sa situation. Jusqu'à sa mort, il ne vit plus que de l'aide de ses amis, lesquels, irrités par son caractère de plus en plus acariâtre, s'éloignent les uns après les autres. Il meurt en 1857, dans la misère et la solitude.

à voir...

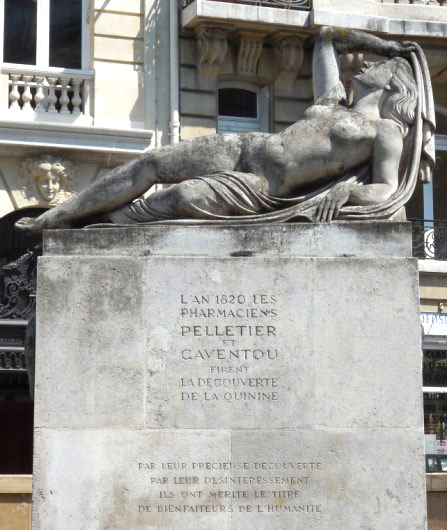

![]() Au N°105 du boulevard,

place Louis Marin, se trouve une statue en souvenir des pharmaciens Pelletier

et Caventou, qui découvrirent, en 1820, la Quinine.

La fontaine, située à l’angle du boulevard Saint Michel

et la rue de l’Abbé de l’épée depuis

1951, est une allégorie de la fièvre finie réalisée

par le sculpteur Pierre Ponson. Elle remplace un monument précédent,

statue en bronze datant de 1900 réalisée par le sculpteur

Édouard Lormier, qui fondue durant l'occupation en 1942. Son socle

a également disparu. La fontaine comporte les médaillons

des deux scientifiques ainsi qu’une jeune femme peu vêtue,

allégorie à la guérison.

Au N°105 du boulevard,

place Louis Marin, se trouve une statue en souvenir des pharmaciens Pelletier

et Caventou, qui découvrirent, en 1820, la Quinine.

La fontaine, située à l’angle du boulevard Saint Michel

et la rue de l’Abbé de l’épée depuis

1951, est une allégorie de la fièvre finie réalisée

par le sculpteur Pierre Ponson. Elle remplace un monument précédent,

statue en bronze datant de 1900 réalisée par le sculpteur

Édouard Lormier, qui fondue durant l'occupation en 1942. Son socle

a également disparu. La fontaine comporte les médaillons

des deux scientifiques ainsi qu’une jeune femme peu vêtue,

allégorie à la guérison.

Cette

statue se trouve face au bel immeuble à l'éfigie de la librairie

Armand Colin, du nom de son fondateur, né le 31 août

1842. Après dix ans passés sur les routes de France comme

jeune commis-représentant pour les éditeurs Firmin Didot

et Delagrave, il s'installe dans le Quartier latin où il poursuit

ses études au lycée Sainte Barbe et au lycée Saint-Louis.

Cette

statue se trouve face au bel immeuble à l'éfigie de la librairie

Armand Colin, du nom de son fondateur, né le 31 août

1842. Après dix ans passés sur les routes de France comme

jeune commis-représentant pour les éditeurs Firmin Didot

et Delagrave, il s'installe dans le Quartier latin où il poursuit

ses études au lycée Sainte Barbe et au lycée Saint-Louis.

Il se consacre à l'édition de manuels pour les écoles primaires dans un style proche de la langue orale avec beaucoup d'illustrations. La Première Année de grammaire parue en 1871 atteint au bout de sept ans le million d'exemplaires. Pour la rédaction de ses livres scolaires, il s'adresse à des universitaires qui comme lui défendent les valeurs de la république tel Ernest Lavisse pour le cours d'histoire (édité de 1876 à 1950), Paul Bert pour les sciences naturelles, Leyssenne pour les mathématiques, Pierre Foncin pour le premier atlas scolaire. En collaboration avec le géographe Paul Vidal de La Blache, il édite également les cartes murales.

Armand Colin utilise les lois scolaires de Jules Ferry pour développer sa maison d'édition et s'installe en 1877 rue de Condé, puis, en 1913, déménage au 103 boulevard Saint Michel, non loin de la Sorbonne.

Il meurt en 1900 remplacé par son gendre Max Leclerc et les héritiers de son associé Lecorbeiller. Lorsque ce dernier décède à son tour en 1932, René Philippon lui succède ; il devient devient président du Cercle de la Librairie. Par la suite, la maison d'édition s'est largement diversifiée mais depuis les années 1980, elle est revenue à son domaine d'origine: le milieu universitaire. Parmi ses collections les plus renommées, la collection "U" créée en 1968, la collection "Cursus" ou encore la collection "128". Parallèlement, elle développe un grand nombre de publications à destination du grand public éclairé, en histoire ou en science politique. Les éditions Armand Colin sont désormais rattachées aux éditions Dunod.

![]() On peut encore voir,

sur les murs le long du boulevard Saint Michel, entre Auguste Comte et

le Luxembourg, les traces stigmates des bombardements du 20 janvier

1918 mélés à ceux des combats pour la libération

de Paris le 25 août 1944.

On peut encore voir,

sur les murs le long du boulevard Saint Michel, entre Auguste Comte et

le Luxembourg, les traces stigmates des bombardements du 20 janvier

1918 mélés à ceux des combats pour la libération

de Paris le 25 août 1944.

En

1940, l'Etat-Major de la Luftwaffe installé au Sénat, est

remplacé, entre le 12 août et le 18, par une troupe d'environ

600 hommes, sous les ordres du colonel von Berg et composée en

partie de S.S. et d'une compagnie de Schutzpolizei. Cette garnison et

le Palais est assailli le 25 août 1944 lors de l'entrée dans

Paris de la 2ème DB. Commandé par Pierre George, alias

En

1940, l'Etat-Major de la Luftwaffe installé au Sénat, est

remplacé, entre le 12 août et le 18, par une troupe d'environ

600 hommes, sous les ordres du colonel von Berg et composée en

partie de S.S. et d'une compagnie de Schutzpolizei. Cette garnison et

le Palais est assailli le 25 août 1944 lors de l'entrée dans

Paris de la 2ème DB. Commandé par Pierre George, alias  "colonel

Fabien", chef des unités de choc des F.F.I., 200 hommes

arrivent par l'Est et le Sud et une centaine par le Nord. Pour les épauler,

ils peuvent compter sur les chars et l'infanterie du sous-groupement Putz

de la 2ème DB et au Sud par les chars du capitaine de Boissieu,

de l'escadron de protection du général Leclerc.

"colonel

Fabien", chef des unités de choc des F.F.I., 200 hommes

arrivent par l'Est et le Sud et une centaine par le Nord. Pour les épauler,

ils peuvent compter sur les chars et l'infanterie du sous-groupement Putz

de la 2ème DB et au Sud par les chars du capitaine de Boissieu,

de l'escadron de protection du général Leclerc.

Les combats vont être rudes autour du palais et ses rues adjacentes et durer jusqu'à la reddition officielle de von Choltitz, en fin d'après-midi. Des traces de tirs et d'obus marquent le mur de l'École des Mines mais aussi les bâtiments du Sénat (Rue Auguste Comte/Bld St-Michel) ainsi que le Théâtre de l'Odéon (Rue de Médicis - VIème arrondissement).

à découvrir...

![]() Au 60 boulevard St-Michel

se trouve l'Ecole

des Mines, fondée en 1783 par Louis XIV. Y est abrité

également le musée de la Minéralogie qui présente

toutes sortes de roches du monde entier et de nombreuses météorites.

Au 60 boulevard St-Michel

se trouve l'Ecole

des Mines, fondée en 1783 par Louis XIV. Y est abrité

également le musée de la Minéralogie qui présente

toutes sortes de roches du monde entier et de nombreuses météorites.

![]() La

comédie Saint Michel, théâtre privé

comportant 2 salles: 160 places et 60 places, dont la ligne artistique

est essentiellement orientée vers la comédie, avec des spectacles

porteurs de fond, traitant de sujets de société : une programmation

ouverte à des thèmes très divers, qu'ils soient graves,

grinçants ou juste légers et divertissants.

La

comédie Saint Michel, théâtre privé

comportant 2 salles: 160 places et 60 places, dont la ligne artistique

est essentiellement orientée vers la comédie, avec des spectacles

porteurs de fond, traitant de sujets de société : une programmation

ouverte à des thèmes très divers, qu'ils soient graves,

grinçants ou juste légers et divertissants.

afin de nous suggérer une adresse, un lieu à

ajouter ou modifier afin d'enrichir cette rubrique. Merci...