L'essor

(1820 - 1939)

Il

fallut attendre cent-cinquante ans avant que l'idée de transports

en commun ne refasse surface sous l'impulsion du Sieur Godon en 1819,

et de MM. Dubourget et Vandrion en 1824 (propositions refusées

par l'administration), et ensuite, en 1828, de MM. Baudry, Boitard et

de Saint-Céran avec l'aide compréhensive du Préfet

de Police, Monsieur Belleyme, sous la forme d'un service de voitures dites

"omnibus".

Il

fallut attendre cent-cinquante ans avant que l'idée de transports

en commun ne refasse surface sous l'impulsion du Sieur Godon en 1819,

et de MM. Dubourget et Vandrion en 1824 (propositions refusées

par l'administration), et ensuite, en 1828, de MM. Baudry, Boitard et

de Saint-Céran avec l'aide compréhensive du Préfet

de Police, Monsieur Belleyme, sous la forme d'un service de voitures dites

"omnibus".

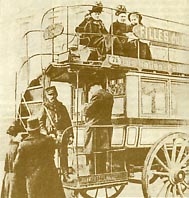

Très rapidement, le succès devint grand auprès des utilisateurs. Ce succès suscita immédiatement la constitution de multiples autres sociétés de transport qui se livrèrent alors à une concurrence acharnée. Ceci aboutit à des disparitions et à des fusions.

En 1854, il ne restait

plus que onze compagnies aux noms très imagés (Omnibus,

Dames réunies, Favorites, Béarnaises, Citadines, Gazelles,

Excellentes, Hirondelles Parisiennes, Tricycles, Constantines, Batignollaises),

et l'extension de Paris et du nombre de ses habitants fut à l'origine

d'une réorganisation des transports parisiens et de la constitution

d'une seule compagnie en 1855: La Compagnie Générale

des Omnibus était née!

En 1854, il ne restait

plus que onze compagnies aux noms très imagés (Omnibus,

Dames réunies, Favorites, Béarnaises, Citadines, Gazelles,

Excellentes, Hirondelles Parisiennes, Tricycles, Constantines, Batignollaises),

et l'extension de Paris et du nombre de ses habitants fut à l'origine

d'une réorganisation des transports parisiens et de la constitution

d'une seule compagnie en 1855: La Compagnie Générale

des Omnibus était née!

Un certain Monsieur Loubat"

qui venait d'organiser à New York une exploitation de tramways

proposa son idée d'établir un service de voitures à

traction animale sur voie ferrée.

Un certain Monsieur Loubat"

qui venait d'organiser à New York une exploitation de tramways

proposa son idée d'établir un service de voitures à

traction animale sur voie ferrée.

Ce n'est qu'a partir de 1900 que ces derniers seront peu à peu supplantés par un nouveau système de tramways électriques. Cette année verra également apparaître un nouveau moyen de transport: la première ligne de métro "Vincennes - Porte Maillot".

Cette époque révèle aussi l'essor de l'automobile,

et, en 1905, la CGO commence à mettre en circulation des autobus.

Le premier sera une voiture automobile à vapeur du système

Serpollet, puis, suite à un concours organisé par cette

même CGO entre plusieurs types de matériels, c'est le

chassis "Brillié-Schneider" (ci-contre) qui l'emporte.

L'engouement pour les transports public ne cessa alors de croître et de nombreuses concessions s'ajoutèrent à la CGO. Face à la multiplication des lignes (92 pour 12 compagnies), une nouvelle réorganisation s'imposa de 1910 à 1913.

La guerre vînt malheureusement arrêter le développement des réseaux et de nombreux matériels furent également réquisitionnés. Les conditions d'exploitation s'aggravèrent et les compagnies de tramways accusèrent un déficit qui s'accrut d'année en année malgré les subventions et la hausse des tarifs.

Il apparut alors qu'une nouvelle

unification des transports était inévitable. Le 1er

janvier 1921, la "Société de Transports en Commun de

la Région Parisienne" (STCRP) commence à exploiter les

reseaux de surface. Cette société rassemble l'ensemble

des réseaux urbains et départementaux préexistants,

ainsi que tout leur personnel. Cela représente un réseau

de tramways de 112 lignes pour 960km et 1775 motrices, 785 attelages

et, pour les autobus, un réseau de 41 lignes desservies par

734 autobus. L'effectif total est alors de 26000 agents.

Il apparut alors qu'une nouvelle

unification des transports était inévitable. Le 1er

janvier 1921, la "Société de Transports en Commun de

la Région Parisienne" (STCRP) commence à exploiter les

reseaux de surface. Cette société rassemble l'ensemble

des réseaux urbains et départementaux préexistants,

ainsi que tout leur personnel. Cela représente un réseau

de tramways de 112 lignes pour 960km et 1775 motrices, 785 attelages

et, pour les autobus, un réseau de 41 lignes desservies par

734 autobus. L'effectif total est alors de 26000 agents.

Ce parc était donc des plus hétérogènes, comportant une cinquantaine de types de motrices et une quarantaine de types d'attelages. La tâche la plus urgente fut donc de remplacer le vieux matériel par des véhicules modernes et de type unique.

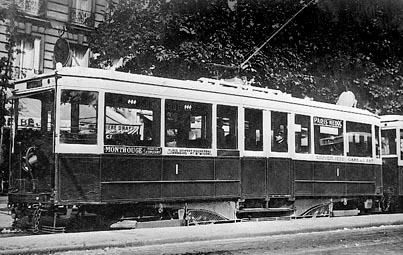

Après études et essais, une nouvelle motrice de tramway appelée "L" apparaît en 1924 sur ce qui est devenu la ligne 38, et qui était désignée comme ligne "8". Son parcours etait quasiment identique à celui que nous connaissons aujourd'hui :

Porte d'Orléans (Montrouge) - Place

Denfert Rochereau - Luxembourg -

- Place St.Michel - Palais de Justice - Chatelet -

Portes St.Denis et St.Martin - Gare de l'Est

Tramway de la ligne 8, Montrouge/Porte d'Orléans

- Gare de l'Est (1924)

À partir

de 1925, le tramway dans Paris commence à être attaqué

par les pouvoirs publics et en particulier par les services de la circulation

qui le rendaient responsable des encombrements dus au nombre croissant

des automobiles. En outre, les progrès réalisés dans

la construction des autobus incitaient les autorités locales à

décider la généralisation de ce moyen de transport.

À partir

de 1925, le tramway dans Paris commence à être attaqué

par les pouvoirs publics et en particulier par les services de la circulation

qui le rendaient responsable des encombrements dus au nombre croissant

des automobiles. En outre, les progrès réalisés dans

la construction des autobus incitaient les autorités locales à

décider la généralisation de ce moyen de transport.

Nota: On sait aujourd'hui que la suppression était également dictée par des intérêts privés, pro-automobiles et pétroliers; il s'avérait alors que les membres du Conseil d'administration de la TCRP siégaient également dans d'autres sociétés qui, en majorité, avaient une activité routière (industries du pneu, de l'automobile, et du pétrole). Il était facile dans ce contexte de jouer la carte du "tramway gêneur" et de les remplacer par 3.800 autobus Renault et Panhard !

Cette opération n'a pas été perdue

pour tout le monde, mais les usagers ont semble-t-il compris (ressenti

peut-être) que les conditions de transports se dégradaient

et corrélativement, le trafic du métropolitain augmentait

alors que celui du réseau d'autobus diminuait au fur et à

mesure de la suppression des trams.

Cette opération n'a pas été perdue

pour tout le monde, mais les usagers ont semble-t-il compris (ressenti

peut-être) que les conditions de transports se dégradaient

et corrélativement, le trafic du métropolitain augmentait

alors que celui du réseau d'autobus diminuait au fur et à

mesure de la suppression des trams.

Les voies du réseau de tram, dont celles du "8", avaient été

en grande partie rénovées entre 1921 et 1932, et plus de

600 voitures neuves avaient été mises en service (dont les

convois "L" + "Asl" du "8"). Lors de la suppression, l'amortissement financier

courrait encore. Les comptes de la CMP, puis de la RATP ont été

grévés jusque dans les années soixante de cette charge

pour des investissements neufs en 1930 et envoyés à la casse

moins de dix ans plus tard ! D'ailleurs, la suppression des trams n'a

pas empêché - loin s'en faut - le développement anarchique

des automobiles et des encombrements.

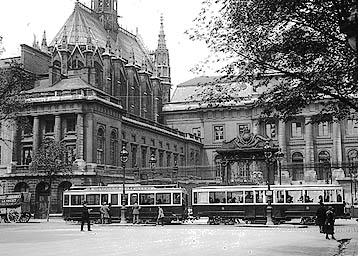

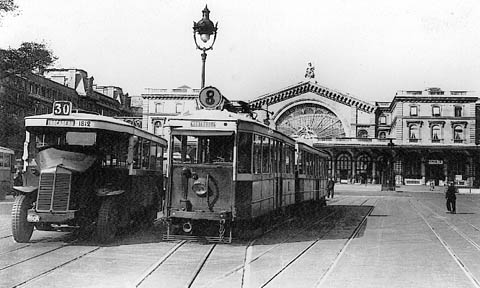

Bus et Tramway face à la Gare de l'Est (1935)

La fin des beaux-jours pour les tramways avait sonné, et ce mode de transport fut donc peu à peu supprimé à partir de 1930 au bénéfice des autobus.

Il existait 3138 tramways contre 1733 autobus en 1930... pour finir par 7 tramways contre 4067 autobus en 1937! Le dernier tramway circulant dans Paris disparaît le 14 mars 1937.

Le nombre de voyageurs transportés sur les réseaux

de la STCRP est de l'ordre de mille millions. Ce chiffre diminuera par

la suite face à la c

Le nombre de voyageurs transportés sur les réseaux

de la STCRP est de l'ordre de mille millions. Ce chiffre diminuera par

la suite face à la c oncurrence du métropolitain et la société

accusera un fort déficit ces années là.

oncurrence du métropolitain et la société

accusera un fort déficit ces années là.

De nombreux réaménagements de lignes sont effectués... et la ligne 28, sera supprimée et remplacée par un service d'autobus "CC/28" le 10 octobre 1932.

La dénomination "38" était alors utilisée pour les autobus de la ligne reliant la Mairie de Puteaux à la Porte Maillot.

Le 30 août 1936 marquera la fin de l'utilisation de la ligne 8. Le service sera assuré dès le 31 août par des OA, voitures TN4H remisant à Montsouris.

Terminus partiel du 8, au Chatelet, aôut 1936.

Terminus

partiel du 8, au Chatelet, vers 1937.

(Notez la plaque 1ères classes qui ont existées dans les

bus jusqu'en 1942)

Le "8" a définitivement été supprimé le 16-5-1940. Ce n'est qu'après guerre qu'un nouveau système de numérotation des lignes de Paris est adopté afin que la lecture de leur indice permette de les situer géographiquement. Une série de numéros à deux chiffres leur est attribuée. Le chiffre des dizaines fixe le terminus à l'interieur de Paris.

2 - Opéra - Saint Lazare

3 - Gare de l'Est

4 - Gare du Nord

5 - République

7 - Louvre - Hotel de Ville

9 - Montparnasse

Les 6 et 8 - Pour des points secondaires, 6 pour Rive droite et 8 pour Rive Gauche.

Le chiffre des unités indique l'autre terminus: 0 ou 1 si il est à l'interieur de Paris, et de 2 à 9 pour les régions périphériques, numérotées dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de Javel - Auteuil.

20 - Gare Saint Lazare - Gare de Lyon

21 - Gare Saint Lazare - Place Saint Michel

28 - Gare Saint Lazare - Porte d'Orléans et...

etc......38 - Gare de l'Est - Porte d'Orléans (aujourd'hui étendue à la Gare du Nord, un peu plus loin). Lire la suite......Poursuivons de 1939 à 1968...